Ce personnage de légende, admiré ou critiqué, a suscité de nombreuses publications et polémiques de la part des historiens et de ses biographes.

Dans le cadre de notre rubrique, et pour conclure l’étude de cette période (de la Révolution de 1789 jusqu’à la chute de l’Empire en 1815), où Bonaparte passe de jeune élève des écoles militaires à ses premiers commandements dans les armées de la République, puis aux premiers succès militaires qui lui permettent l’accès au Consulat en tant qu’homme fort de l’époque, et enfin à l’Empire, explorons donc ce parcours à travers l’analyse de son profil psychologique et des événements qui ont façonné une personnalité peu commune.

Rappelons quelques dates depuis sa naissance en Corse :

- 1769 – Ajaccio : naissance de Napoléon Bonaparte dans une fratrie de huit enfants survivants, avec une mère déterminée, parfois autoritaire, et un père peu présent, décédé d’un cancer gastrique lorsque Napoléon n’avait que 16 ans.

- 1779 (à 10 ans) : admis à l’école militaire de Brienne, puis à celle de Paris (1784), Il est loin de son île, grâce à une bourse royale octroyée aux familles de notables ou de la noblesse.

- 1789 : lieutenant, il mène une vie de garnison et adhère aux valeurs républicaines. Faits d’armes :

- Siège de Toulon (1793)

- Campagne d’Italie, où il se distingue par ses stratégies (1796–97)

- Campagne d’Égypte (1798–99), qui le popularise.

- 18–19 Brumaire an VIII (1799) : Cette période achève de le placer au premier plan politique, au sein du Directoire, où il devient le “bras armé” du complot permettant d’écarter les deux Conseils; celui des Cinq-Cents députés et celui des Anciens, pour devenir l’homme fort de cette période.

Cette ascension fulgurante jusqu’au grade de général à 24 ans reflète ses ambitions de pouvoir, qui culminera avec l’Empire en 1804.

Il faut replacer dans son parcours les événements qui ont structuré sa psychologie. Dans ce domaine, de nombreuses études se sont efforcées de comprendre les événements familiaux et/ou personnels expliquant son profil psychologique et son étonnante fascination pour le pouvoir.

Génie ? Oui, si l’on considère que ses qualités ont permis des réalisations inédites pour la France post-révolutionnaire :

- Banque de France (1800)

- Légion d’honneur (1802)

- Lycées (1802)

- Création du franc (1803)

- Code civil (1804)

- Baccalauréat (1808)

- Mise en place de l’administration des 130 départements, des préfectures

- Aide aux bâtisseurs d’une nation moderne, rivalisant avec l’Angleterre (commerce – industrie avec des personnalités dynamiques – OBERKAMPF, DELESSERT, ACHARD, DESAUBOIS).

Tyran ? Les témoignages sur ses traits de caractère évoquent un profil psychologique particulier, expliquant des attitudes déconcertantes, comme détaillé plus loin.

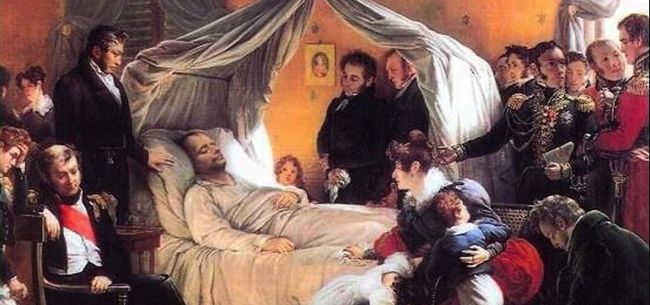

Concernant les problèmes médicaux, il faut retenir un certain nombre de troubles en dehors de la pathologie gastrique familiale qui lui fut fatale à Sainte-Hélène (5 mai 1821) :

- Lors du coup d’État des 18 – 19 Brumaire, les 500 députés de tendance jacobine, convoqués hors de Paris et entourés de nombreuses troupes, accueillirent Bonaparte avec des huées et des cris de « dictateur ». Menacé par quelques députés, des soldats intervinrent, croyant Bonaparte blessé avec du sang sur le visage alors qu’il s’agissait de saignements dus à une acné excoriée auto-manipulée, quand il avait des réactions d’émotion intense et du stress.

- Complications liées à ses blessures sur les champs de bataille : cuisse et genou gauche avec écoulement persistant, traumatisme de la jambe droite après une ruade de cheval, blessure par balle à la cheville.

- À Waterloo (juin 1815), il souffrait de pathologie hémorroïdaire aiguë, avec thrombose. Incapable de monter à cheval, il ne pouvait pas évaluer l’évolution des combats. Il fut d’abord traité par des sangsues, mais faute d’approvisionnement de celles-ci, il fut traité par surdosage de LAUDANUM. Cet excès le rendit inopérant, ralentit ses réactions et entraîna des ordres trop tardifs, ce qui aggrava certaines erreurs de ses généraux. Bien que la situation militaire fût déjà compromise, cette altération de son état contribua à la défaite. Après les poux de la retraite de Russie, c’est une nouvelle souffrance personnelle qui l’handicapait au pire moment, en pleine bataille décisive.

- Durant l’exil à Sainte-Hélène, Napoléon rapporta des troubles urinaires. Il pensait qu’ils lui seraient fatals. On incrimine une sténose urétrale secondaire à une gonococcie transmise par Joséphine, sa première épouse. Lors de l’autopsie, des calculs vésicaux furent découverts, accompagnés de lésions séquellaires possiblement liées à une schistosomiase contractée en Égypte.

- Enfin, c’est évidemment le cancer gastrique (du cardia jusqu’au pylore), confirmé par l’autopsie du docteur ANTOMMARCHI, qui s’inscrit dans une forme familiale, la famille Bonaparte ayant été largement touchée (le grand-père, son père Charles venu se faire soigner tardivement à Montpellier, où il mourut, quatre sœurs et un frère). La génétique, associée au type d’alimentation, peut expliquer une telle proportion d’atteintes familiales.

À Sainte-Hélène, il reçut un traitement symptomatique :

- des lavements contre les douleurs, les crampes abdominales et les ballonnements,

- du tartrate d’antimoine et de potassium pour les vomissements (avec troubles hydro-électrolytiques secondaires),

- et, 48 heures avant sa mort, 600 mg de chlorure mercurique (purgatif), provoquant une hypokaliémie sévère.

Napoléon avait l’habitude de dire que les médecins étaient plus dangereux que les généraux sur les champs de bataille. Lors de son exil à Sainte-Hélène, Il ne faisait confiance qu’au médecin anglais, le Dr. ARNOTT.

Dans le domaine psychologique, abordons maintenant le profil de personnalité qui a fait l’objet de nombreuses observations et études rétrospectives. Pour beaucoup, Napoléon n’est ni saint ni démon. C’est un personnage ambivalent, opportuniste, pragmatique et surtout ambitieux, tel que le souhaitait son père qui obtint des bourses royales d’études sur le continent pour ses enfants.

- De petite taille, malingre, sec et nerveux, il est décrit comme solitaire et sombre.

- À Brienne puis à Paris, loin de son île et d’une enfance heureuse, il vécut l’éloignement de sa famille comme un abandon, affrontant les moqueries sur son allure (appelé « Paille-au-nez ») et surtout meurtri par les vexations pour son accent au milieu d’élèves continentaux aristocratiques. Le sentiment d’abandon, principalement vis-à-vis du père avec lequel il eut peu de contact, l’affectait. Dans cette école austère au régime quasi militaire, il se réfugia dans la lecture et les études où il excellait.

Pour les psychiatres et historiens, cela structura un « complexe napoléonien » symbolisé par la petite taille, vécue comme un handicap. C’est cette situation qui aurait créé un sentiment de revanche avec soif de pouvoir et de conquêtes.

Ce sentiment aurait également entraîné une attitude d’évitement, de fuite en avant. Outre ses qualités évidentes de stratège militaire, Napoléon pouvait puiser dans la méfiance (déléguant peu aux autres), dans l’envie et la jalousie, un sentiment fréquent de persécution qu’il allait convertir en rêve de toute-puissance.

Devant ce tableau rétrospectif, inévitablement discutable, certains de ses biographes retiennent des traits hystéro-paranoïaques avec une attitude de séduction, de provocation, de mégalomanie, où il montrait une attitude de domination dans laquelle alternaient menaces, sarcasmes, suivies d’une attitude séductrice compensatrice qui pouvait désarmer ou fasciner ses interlocuteurs.

Dans son cas, l’intolérance à la frustration peut s’expliquer par les abandons successifs (études en métropole, père tôt disparu, séjour déchirant sur le « continent » dès l’adolescence et rejets) qui ont jalonné son enfance.

Un tyran. C’est comme cela que son frère Charles-Lucien le jugeait, provoquant sa mise à l’écart du clan Bonaparte et son exil.

À Napoléon, on reproche donc son despotisme, un esprit guerrier, la misogynie, le rétablissement de l’esclavage pour soutenir les économies coloniales (1802).

Dans sa vie, il avait été à la recherche de pères de substitution. D’abord de son propre père, puis, après sa désillusion avec le dissident Paoli, ensuite Louis XVI, et enfin Robespierre et sa folie révolutionnaire.

Charles-Lucien, frère de Napoléon

Dans son étude, le Dr. P. Lemoine propose le diagnostic Maniaco-Dépressif, Napoléon étant un modèle d’étude pour les chercheurs américains :

- Tantôt aimable, tantôt odieux, boulimique ou sans appétit, hyperactif en phase maniaque, il peut être considéré Bipolaire.

- Mais il ajoute à ce tableau une Narcolepsie se compliquant d’un syndrome d’apnée du sommeil (SAOS) qu’il compensait par de courtes siestes « méridiennes ».

Il dormait peu, pouvait se lever plusieurs fois la nuit pour travailler. Les anecdotes sur son mode de vie et son rythme de sommeil sont nombreuses :

- il s’endormait en pleine réunion devant ses généraux ou au théâtre.

- J.A. Chaptal (médecin et chimiste, grand artisan de la transformation des structures du pays : routes, canaux, usines chimiques et manufactures) avait noté que « le sommeil ou plutôt le manque de sommeil allait le maîtriser ».

En effet, en cas d’hypersomnie idiopathique, les siestes font retrouver la vigilance alors que les SAOS épuisent les sujets. Dans le cas de Napoléon Bonaparte, on peut s’étonner que ce génie militaire commette autant d’erreurs stratégiques (batailles mal préparées comme la campagne de Russie et sa déroute en plein hiver) sans qu’il ait présenté un déclin cognitif (comme le suggère Pasquier, son ancien préfet de police), le tout s’ajoutant à une fatigue intense que Napoléon évoquait dès 1808 avec une importante prise de poids, entrainant une forte consommation de café.

Napoléon Bonaparte a rêvé d’une nation forte, empereur à 35 ans, il a su créer avec pragmatisme un État moderne centralisé. Mais agissant vite, parfois avec cynisme et insensible à la souffrance des hommes, il a entraîné son pays dans la guerre face aux coalitions successives, avec un bilan humain très lourd pour des rêves de puissance et de revanche personnelle.

Au collège de Brienne, austère et rigoureux, dans le froid et la neige abondante cet hiver là, lors de batailles de boules de neige dans des fortifications éphémères avec ses camarades aristocrates, quelle révélation Napoléon a-t-il pu avoir à cette occasion ? Celle d’entrevoir ses qualités mentales et stratégiques ?

Ces camarades souvent hostiles et moqueurs envers lui, furent étonnés par son talent d’organisateur et de stratège qu’ils découvraient chez ce jeune garçon timide et sombre.

Ces qualités pouvaient-elles lui faire entrevoir un destin où son esprit guerrier, sa soif de puissance et de revanche lui permettraient d’atteindre ses rêves, puisés dans ses longues lectures ?

Dr. Michel LEBRETON

Bibliographie

- Mosnier, Dr R. Introduction à la psychopathologie du jeune Bonaparte.

- Napoléon Bonaparte, un empereur décédé ayant besoin de soins chirurgicaux de qualité. Journal Ibero-Américain de Médecine, vol. 4, juillet 2022.

- Manuel du chef : Napoléon. Petite Bibliothèque Payot.

- Aphorismundi. Napoléon : caractère d’un homme. https://aphorismundi.com

- Boudon, J.-O. « Le voyage du Premier Consul en Normandie ». Études normandes, 2002. Disponible sur Persée.

- Halioua, Dr B. Ces dermatoses qui ont changé l’histoire de France.

- Lemoine, Dr P. La santé psychique de ceux qui ont fait le monde. Éditions Odile Jacob.